研究表明杂交和多倍化在物种范围扩大中的潜在作用

在《BMCBiology》发表的一项研究中,中国科学院植物研究所陈志端教授团队与国际合作者一起,利用密集采样的核和质体数据重建了Causonis的可靠网状进化史在一个强大的生物地理学框架中。

他们检测到整个属的核基因树冲突,特别是在核心Causonis分支中,这被认为主要是由广泛的杂交事件引起的。他们还利用综合方法揭示了广泛分布的核心Causonis分支的异源多倍体起源,这可能促进了与应激相关的基因的积累,从而促进了对不断变化的环境的适应。

阐明促进物种分布范围的机制对于理解气候变化下生物多样性的动态至关重要。杂交和多倍体化这两个被认为可以加速适应性创新产生的过程,已被认为在促进物种范围分布的扩大方面发挥着重要作用。

葡萄科的Causonis属提供了探索物种分布范围对比模式背后机制的机会。Causonis的物种在分布范围上表现出很大的差异,“核心分支”中的大多数物种比早期分化谱系中的物种拥有更大的范围。

先前的研究还表明,Causonis中存在潜在的杂交和多倍体化,特别是在具有更广泛物种的核心Causonis分支中。研究杂交和多倍化在物种分布中的作用需要连接基因组学和生物地理学的策略。

在这项研究中,研究人员阐明了杂交和多倍化可能如何导致Causonis物种分布范围的过度差异。在渐新世早期的冰川作用期间,大多数Causonis谱系经历了广泛的灭绝和分布范围缩小,而拥有重复基因组的核心Causonis祖先可能在冰川作用中幸存下来并在亚洲大陆繁盛。

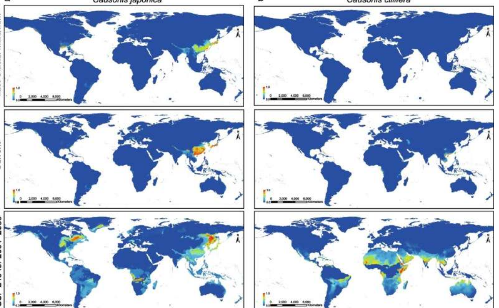

研究人员利用物种分布模型表明,宽范围和窄范围的物种可能具有不同的生物地理历史,并且在未来的气候变化下可能面临不同的保护挑战。例如,分布广泛的物种C.japonica未来往往更具入侵性,而分布范围狭窄的物种C.ciliifera可能由于邻近适宜栖息地的缩小而面临灭绝的风险。

这一发现表明在制定保护策略时考虑重点物种的具体进化历史和遗传特性的重要性。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。